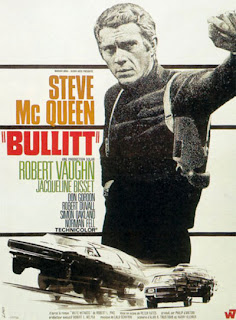

Veja abaixo a perseguição em Bullitt

Veja "The Great Train Robbery":

Morreu o ator e diretor americano Sydney Pollack, de 73 anos, de câncer, nos EUA. Além de diretor, Pollack era bom ator, econômico, e chegou a trabalhar com Stanley Kubrick, em "De Olhos bem Fechados" ("Eyes Wide Shut", 1999), no papel de um médico. Recentemente fez o papel do chefe de George Clooney em "Conduta de Risco" ("Michael Clayton", 2007), interpretando o inescrupuloso presidente de uma firma de advocacia. Fez participações especiais em diversos seriados como "Mad About You", "Família Soprano" e "Frasier".

Como diretor, trabalhou sempre com grandes astros como Paul Newman em "Ausência de Malícia" ("Absence of Malice", 1981), Dustin Hoffman na comédia "Tootsie" (1982), Tom Cruise em "A Firma" ("The Firm", 1993), Harrison Ford no romance "Sabrina" (1995) e no drama "Destinos Cruzados" (Random Hearts, 1999) e Sean Penn e Nicole Kidman em "A Intérprete" ("The Interpreter", 2005).

Pollack trabalhou com Robert Redford em quatro filmes, ganhando o Oscar de Melhor Diretor por "Entre dois amores" ("Out of Africa", 1985), também com Meryl Streep no elenco. Era um bom diretor, competente e cuidadoso com os atores e atrizes sob seu comando. Gostava muito de seu trabalho como ator também, sempre elegante e com classe. "Destinos Cruzados", com Harrison Ford e a britânica Kristin Scott Thomas, foi um filme pouco visto e considerado ruim, mas que eu acho bastante interessante. O roteiro sem dúvida é falho, mas gostei do modo como Pollack conseguiu elevar o material e criar um quadro muito bem feito das relações entre homens e mulheres e como cada um enfrenta de modo diferente a questão da traição e do adultério. "A Intérprete" também foi um suspense competente, explorando a trama e as boas interpretações de Sean Penn e Nicole Kidman. Uma perda considerável para o cinema.

Em meio à névoa, distinguimos as formas de uma mulher de costas, se banhando. A câmera vai se aproximando da imagem em meio ao vapor que sobe da água e não sabemos se a figura é real ou apenas um sonho. Não me lembro agora quem foi que disse que o oriente nada mais é do que uma miragem do ocidente, mas é o que esta imagem inicial me passou. Há "algo" no oriente que provoca uma reação nos ocidentais, uma impressão de mistério, de algo que deve ser revelado. O problema é que, de perto, talvez o mistério não seja assim tão interessante, ou o que se esperava. É desse mistério que "Paixão Proibida" ("Silk", seda, no título original) trata. O filme é uma história de amor... mas qual amor? Será o amor que o jovem Herve Joncour (Michael Pitt) sente pela bela esposa Helene (Keira Knightly)? Ou o amor que ele encontra, ou acha que encontra, do outro lado do mundo, no Japão?

Herve mora em uma pequena cidade francesa, no século 19, e está de licença do exército. Ele se apaixona por Helene e os dois se casam, mas eles estão fadados a passarem pouco tempo juntos. Um empresário local, Baldabiou (Alfred Molina) reativou a produção de seda local e está trazendo grande riqueza para a cidade. O problema é que uma doença desconhecida está matando os bichos da seda e Baldabiou precisa que Herve parta para o Japão para buscar ovos saudáveis para continuar a produção. A viagem é longa e passa por toda Europa e Ásia, em pleno inverno, até chegar ao outro lado do mundo. A fotografia do filme é muito boa e vemos belas paisagens pela França, Áustria, Rússia, China e finalmente Japão. Fica difícil no mundo globalizado em que vivemos imaginar como tudo deveria ser lento e trabalhoso naquela época, e talvez o filme seja lento exatamente por isso. Herve finalmente chega a uma pequena vila onde consegue comprar os ovos do bicho da seda. Lá ele conhece um samurai chamado Hara Jubei (Kôji Yakusho), que está às voltas com problemas políticos internos, e sua concubina. É então que Herve se apaixona, ou acha que se apaixona, pela garota (de quem nem sabemos o nome, interpretada por Sei Ashina).

Herve volta à Europa e para a esposa e embora tudo pareça ir bem ele não consegue se esquecer do Japão e da moça misteriosa. O filme, assim, é basicamente um embate entre esses dois mundos. Herve ama a esposa de verdade, mas não consegue se livrar da "miragem" do outro lado do mundo, e a necessidade de buscar mais ovos o manda ao Japão por outras ocasiões. "Paixão Proibida" é, ao mesmo tempo, bonito e decepcionante. Não deixa de ser bom, de vez em quando, ver no cinema um filme sobre pessoas e sentimentos, e não apenas efeitos especiais e explosões. O problema é que o filme talvez seja sutil demais, lento demais, mesmo que, o tempo todo, nos apresente magníficas imagens para se olhar. Alguns pontos da história me lembraram "A Época da Inocência", de Martin Scorsese, que também lidava com um jovem casal e a fascinação de um homem por outra mulher. Havia até uma cena, perto do final, em que o personagem de Daniel Day-Lewis estava olhando umas gravuras japonesas e pensando em largar tudo para partir para uma longa viagem.

"Paixão Proibida" é um filme bonito e bem feito, mas o roteiro deixa um pouco a desejar. Há algumas questões que são levantadas, mas não são bem explicadas. Por exemplo, qual a razão de apresentar uma vizinha de Herve e Helene que foi abandonada pelo marido? Ela tem um filho pequeno e, por vezes, têm-se a impressão que algo vai ser "revelado" sobre eles, mas nada acontece. Há também uma cena em que, no Japão, um comerciante de armas alemão diz a Herve que a concubina não seria japonesa. De onde ela veio então? E qual a relevância disso para o roteiro?

A direção é de François Girard, que baseou a história em um livro de Alessandro Baricco, e a produção é internacional (França, Itália, Japão). A trilha sonora é do veterano Ryuichi Sakamoto e é bonita, embora seus solos de piano, como o filme, também se estendam demais.

Não conheço os filmes do chinês Wong Kar Wai. Sei que é um diretor famoso e que estou em dívida com ele, mas o fato é que não vi seus filmes. Assim, ao entrar no cinema para assistir a seu primeiro filme em inglês, "Um Beijo Roubado" (ou "My Blueberry Nights", no original), não sabia o que esperar. O elenco sem dúvida foi um atrativo; Jude Law interpreta um inglês que é dono de um "café" em Nova York. Ele não se lembra direito do nome dos clientes, mas lembra do que eles gostam de comer e tem um jarro com várias chaves deixadas no balcão. Ele não as joga fora porque não quer ser "responsável por certas portas ficarem fechadas para sempre". Uma dessas chaves pertence a uma moça chamada Elizabeth (interpretada pela cantora Norah Jones, em seu primeiro filme), que acabou de ser trocada pelo namorado por outra mulher. Ela passa a freqüentar o café todas as noites para comer um pedaço de torta de blueberry (uma espécie de amora), que quase nunca é escolhida pelos clientes. Um noite ela parte de Nova York e começa uma viagem Estados Unidos adentro, trabalhando como garçonete em várias cidades e, de vez em quando, escrevendo cartas para Jude Law contando suas aventuras.

Não conheço os filmes do chinês Wong Kar Wai. Sei que é um diretor famoso e que estou em dívida com ele, mas o fato é que não vi seus filmes. Assim, ao entrar no cinema para assistir a seu primeiro filme em inglês, "Um Beijo Roubado" (ou "My Blueberry Nights", no original), não sabia o que esperar. O elenco sem dúvida foi um atrativo; Jude Law interpreta um inglês que é dono de um "café" em Nova York. Ele não se lembra direito do nome dos clientes, mas lembra do que eles gostam de comer e tem um jarro com várias chaves deixadas no balcão. Ele não as joga fora porque não quer ser "responsável por certas portas ficarem fechadas para sempre". Uma dessas chaves pertence a uma moça chamada Elizabeth (interpretada pela cantora Norah Jones, em seu primeiro filme), que acabou de ser trocada pelo namorado por outra mulher. Ela passa a freqüentar o café todas as noites para comer um pedaço de torta de blueberry (uma espécie de amora), que quase nunca é escolhida pelos clientes. Um noite ela parte de Nova York e começa uma viagem Estados Unidos adentro, trabalhando como garçonete em várias cidades e, de vez em quando, escrevendo cartas para Jude Law contando suas aventuras. Boa opção em DVD é o filme “Hollywoodland”, de Allen Coulter. O filme é uma mistura de fatos reais com ficcionais e conta a história trágica de George Reeves (Ben Affleck), ator que aparentemente cometeu suicídio em 1959. O primeiro papel de Reeves no cinema foi no filme “...E o Vento Levou” (1939), com Clark Gable e Vivien Leigh, e esperava seguir carreira de sucesso. Mas a competição em Hollywood era acirrada e, com o crescimento da televisão na década de 50, Reeves sobrevivia de pequenas pontas na telinha até que emplacou no papel principal na série “Superman”. Ele odiava ter que vestir a roupa e a capa do “homem de aço”, mas ele se tornou um sucesso entre as crianças e era reconhecido nas ruas pelo papel. Hoje é comum atores trabalharem tanto na TV quanto no cinema, mas na época havia uma separação clara entre as duas mídias. Reeves, deprimido, teria se matado com um tiro na cabeça em 1959.

Boa opção em DVD é o filme “Hollywoodland”, de Allen Coulter. O filme é uma mistura de fatos reais com ficcionais e conta a história trágica de George Reeves (Ben Affleck), ator que aparentemente cometeu suicídio em 1959. O primeiro papel de Reeves no cinema foi no filme “...E o Vento Levou” (1939), com Clark Gable e Vivien Leigh, e esperava seguir carreira de sucesso. Mas a competição em Hollywood era acirrada e, com o crescimento da televisão na década de 50, Reeves sobrevivia de pequenas pontas na telinha até que emplacou no papel principal na série “Superman”. Ele odiava ter que vestir a roupa e a capa do “homem de aço”, mas ele se tornou um sucesso entre as crianças e era reconhecido nas ruas pelo papel. Hoje é comum atores trabalharem tanto na TV quanto no cinema, mas na época havia uma separação clara entre as duas mídias. Reeves, deprimido, teria se matado com um tiro na cabeça em 1959.

Quando Robert Downey Jr. foi escolhido para interpretar o papel principal em "Homem de Ferro", muitos acharam a escolha estranha. Downey é um grande ator, mas seus filmes de adolescente já se passaram faz tempo e, com Tobey Maguire (o Homem Aranha) na cabeça, não achei que ele serviria. Não só estava enganado como pode-se dizer que Robert Downey Jr. é dos bons motivos para ir ver este filme.

Quando Robert Downey Jr. foi escolhido para interpretar o papel principal em "Homem de Ferro", muitos acharam a escolha estranha. Downey é um grande ator, mas seus filmes de adolescente já se passaram faz tempo e, com Tobey Maguire (o Homem Aranha) na cabeça, não achei que ele serviria. Não só estava enganado como pode-se dizer que Robert Downey Jr. é dos bons motivos para ir ver este filme.